Périodes

La périodisation de l'histoire du spiritourisme dans les territoires d'outre-mer français révèle une évolution complexe, marquée par des dynamiques économiques, sociales et culturelles propres à chaque région.

Cette chronologie s'étend sur plus de quatre siècles, depuis l'introduction de la canne à sucre jusqu'aux initiatives contemporaines de valorisation touristique et patrimoniale.

Les grandes périodes identifiées correspondent à des moments charnières dans l'histoire de ces territoires et de leur industrie rhumière.

Du XVIIe au XVIIIe siècle, on assiste à l'implantation de la culture de la canne et aux premiers essais de distillation. Le XIXe siècle marque l'âge d'or sucrier et la multiplication des distilleries.

La première moitié du XXe siècle est caractérisée par des crises et restructurations, tandis que la période 1980-2000 voit les premières initiatives de valorisation patrimoniale.

Les deux premières décennies du XXIe siècle témoignent d'une structuration progressive de l'offre touristique autour du rhum, avec une accélération notable depuis 2010.

La période 2020-2025 marque quant à elle une professionnalisation accrue du secteur, avec l'émergence d'initiatives de labellisation et une reconnaissance nationale du spiritourisme ultramarin.

Cette périodisation permet de saisir les évolutions différenciées entre les territoires, tout en mettant en lumière des tendances communes dans la valorisation touristique et culturelle de ce patrimoine rhumier.

Antilles (Martinique et Guadeloupe)

Les Antilles françaises, composées principalement de la Martinique et de la Guadeloupe, représentent le berceau historique du rhum français et son centre de production le plus important.

Dès le XVIIe siècle, ces îles ont développé une expertise unique dans la culture de la canne à sucre et la distillation, initialement réalisée au sein même des habitations sucrières.

La Martinique se distingue particulièrement par son rhum agricole, élaboré directement à partir du jus de canne fermenté (vesou) plutôt que de la mélasse, sous-produit de la fabrication du sucre.

Cette spécificité, reconnue par une Appellation d'Origine Contrôlée (AOC) depuis 1996, constitue un élément distinctif majeur du patrimoine rhumier antillais. La Guadeloupe, quant à elle, produit à la fois du rhum agricole et du rhum traditionnel issu de la mélasse.

Le parcours spiritouristique des Antilles est marqué par une professionnalisation précoce et soutenue.

Les catastrophes naturelles, notamment l'éruption de la Montagne Pelée en 1902, ont profondément remodelé le paysage industriel martiniquais.

Malgré ces épreuves et les crises économiques successives, les distilleries antillaises ont su se réinventer et valoriser leur patrimoine.

Depuis les années 1980, les Antilles ont été pionnières dans la muséification et la valorisation touristique de leur patrimoine rhumier, avec la création de circuits de visite, la réhabilitation d'anciennes distilleries et le développement d'une offre expérientielle de plus en plus sophistiquée.

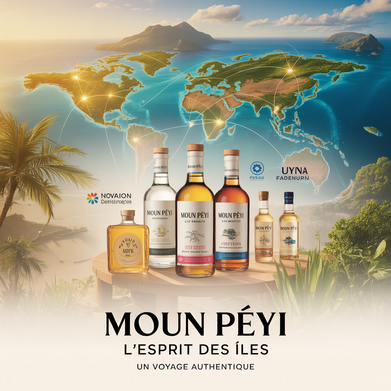

Cette avance se concrétise aujourd'hui par le lancement du label MOUN PÉYI, qui vise à structurer et promouvoir l'offre spiritouristique antillaise à l'échelle nationale et internationale.

Océan Indien (La Réunion)

La Réunion, joyau de l'océan Indien, possède une histoire rhumière riche qui débute, comme aux Antilles, avec l'introduction de la canne à sucre aux XVIIe et XVIIIe siècles.

Les premières distillations artisanales s'y développent rapidement, profitant d'un climat favorable et de terres volcaniques particulièrement propices à la culture de la canne.

Le XIXe siècle marque un tournant décisif avec la mise en place d'usines centrales et le début d'une exportation massive de rhum réunionnais.

Cette période prospère voit l'émergence de grandes familles rhumières dont certaines, comme Isautier, perpétuent encore aujourd'hui ce savoir-faire ancestral. La concentration industrielle s'accélère entre 1900 et 1950, réduisant progressivement le nombre de distilleries mais augmentant leur capacité de production.

Contrairement aux Antilles qui se sont tournées majoritairement vers le rhum agricole, La Réunion a privilégié la production de rhum traditionnel à partir de mélasse.

Cette spécificité, couplée à des techniques de vieillissement adaptées au climat tropical humide de l'île, confère au rhum réunionnais des caractéristiques organoleptiques uniques.

Si les années 1980-2000 ont été marquées par un certain déclin du secteur, avec la survie difficile de quelques distilleries familiales, la période récente témoigne d'un renouveau significatif.

La rénovation de sites emblématiques comme Savannah, Isautier ou Bois-Rouge dans les années 2000-2010 a initié un mouvement de valorisation patrimoniale.

Depuis 2010, l'ouverture aux touristes s'intensifie avec la création d'expériences culturelles liées au rhum, tandis que les partenariats régionaux se multiplient, culminant avec l'accueil programmé de rencontres professionnelles en juin 2025, signe d'une reconnaissance croissante du spiritourisme réunionnais.

Pacifique et Guyane

Les territoires français du Pacifique et la Guyane représentent une troisième voie dans le panorama du spiritourisme ultramarin, caractérisée par une évolution plus confidentielle mais non moins authentique.

En Polynésie française, l'introduction de la canne à sucre remonte au XVIIe siècle, initiée par les missionnaires européens qui y voyaient une culture prometteuse pour ces îles au climat tropical.

La Guyane, vaste territoire amazonien, a développé une production rhumière plus isolée, avec des exploitations disséminées dans sa dense forêt.

Au XIXe siècle, alors que les Antilles et La Réunion connaissaient leur âge d'or sucrier, les rhums guyanais se produisaient dans des conditions plus rudimentaires, mais avec un caractère distinctif issu de techniques de fermentation spécifiques et de l'influence de l'environnement amazonien.

La première moitié du XXe siècle voit l'émergence de structures plus organisées, comme la distillerie Saint-Maurice en Guyane, qui tente de rationaliser la production tout en préservant les méthodes traditionnelles.

En Polynésie, cette période est marquée par une production essentiellement locale, orientée vers la consommation des insulaires.

Entre 1980 et 2000, ces territoires développent leurs propres traditions autour du rhum, notamment les fameux "punchs" et "rhums arrangés" polynésiens, qui mêlent spiritueux et fruits tropicaux selon des recettes ancestrales.

À partir des années 2000, on observe une structuration progressive avec la mise en valeur de Belle Cabresse en Guyane et l'apparition des premières distilleries artisanales en Polynésie.

La dernière décennie témoigne d'une évolution lente mais constante du spiritourisme dans ces régions, avec des circuits encore confidentiels mais fortement ancrés dans les cultures locales.

Depuis 2025, ces territoires s'intègrent progressivement au cycle spiritouristique national, avec notamment des projets de labellisation MOUN PÉYI qui pourraient contribuer à leur visibilité et à la structuration de leur offre.

XVIIe – XVIIIe siécle.

Les XVIIe et XVIIIe siècles constituent la période fondatrice du rhum dans les territoires d'outre-mer français.

Cette époque, marquée par l'expansion coloniale et le développement du commerce triangulaire, voit l'introduction de la canne à sucre dans l'ensemble des possessions françaises tropicales, depuis les Antilles jusqu'à l'Océan Indien et la Polynésie.

Aux Antilles, les premières plantations s'établissent dès le début du XVIIe siècle. La distillation s'effectue alors directement dans les habitations sucrières, selon des méthodes rudimentaires importées d'Europe.

Ces distillations initiales produisent le "tafia", ancêtre du rhum, initialement considéré comme un sous-produit de la fabrication du sucre et consommé principalement par les esclaves et les marins. Progressivement, les techniques s'affinent et le rhum commence à gagner en reconnaissance.

À La Réunion, l'introduction de la canne et les premières distillations artisanales suivent un schéma similaire, bien que légèrement plus tardif.

La culture de la canne s'y développe dans le sillage de la Compagnie des Indes orientales, qui cherche à diversifier les productions de l'île pour approvisionner ses comptoirs.

En Polynésie, ce sont les missionnaires qui introduisent la canne à sucre, voyant dans cette culture une opportunité économique pour les populations locales.

La Guyane, quant à elle, développe des plantations plus modestes, limitées par les difficultés d'accès et les conditions de la forêt amazonienne.

Cette période fondatrice est indissociable du système esclavagiste, les plantations de canne et les premières distilleries reposant entièrement sur le travail forcé d'esclaves déportés d'Afrique.

Cette réalité historique imprègne encore aujourd'hui le patrimoine matériel et immatériel du rhum dans ces territoires, constituant un aspect incontournable de la médiation culturelle dans le cadre du spiritourisme contemporain.

XIXe s.

Le XIXe siècle représente l'âge d'or de l'industrie sucrière et rhumière dans les territoires d'outre-mer français, particulièrement aux Antilles et à La Réunion.

Cette période est marquée par une industrialisation croissante et une multiplication spectaculaire des unités de production, notamment en Guadeloupe où l'on dénombre plus d'une centaine de distilleries au plus fort de cette expansion.

L'abolition définitive de l'esclavage en 1848 transforme profondément l'organisation du travail dans les plantations et les distilleries.

Le système du travail forcé est progressivement remplacé par l'engagement de travailleurs sous contrat, souvent venus d'Inde, particulièrement à La Réunion, ou par l'emploi d'une main-d'œuvre locale salariée, bien que dans des conditions souvent précaires.

Sur le plan technique, cette période voit l'introduction de la machine à vapeur et la modernisation des équipements de distillation.

Les alambics traditionnels en cuivre sont perfectionnés, permettant une production plus efficace et qualitative.

À La Réunion, la mise en place d'usines centrales transforme l'organisation spatiale de la production, avec une concentration croissante des capacités industrielles.

Les exportations connaissent un essor considérable, le rhum devenant une denrée commerciale majeure pour ces territoires.

Les marchés européens, en particulier la France métropolitaine, constituent les principales destinations de cette production.

En Guyane, la production rhumière reste plus modeste, confinée à des exploitations isolées dans l'immensité du territoire amazonien, mais développant néanmoins des caractéristiques organoleptiques distinctives.

Cette période d'expansion établit les fondements du patrimoine industriel qui sera valorisé un siècle plus tard dans le cadre du spiritourisme.

Les bâtiments, les machines et les savoir-faire développés au XIXe siècle constituent aujourd'hui l'ossature des sites historiques proposés à la visite, témoignant de cette époque fondatrice pour l'identité rhumière des territoires ultramarins.

1900–1950

La première moitié du XXe siècle est marquée par une série de bouleversements qui transforment profondément le paysage rhumier des territoires d'outre-mer français.

Cette période de turbulences commence tragiquement à la Martinique avec l'éruption dévastatrice de la Montagne Pelée en 1902, qui détruit entièrement la ville de Saint-Pierre, alors capitale économique de l'île et centre névralgique de l'industrie rhumière martiniquaise.

Cette catastrophe naturelle majeure, qui fait près de 30 000 victimes, anéantit plusieurs distilleries importantes et contraint à une restructuration complète du secteur.

Aux Antilles comme à La Réunion, les crises économiques successives, notamment celle de 1929, fragilisent considérablement l'industrie rhumière.

La concurrence internationale s'intensifie, tandis que les deux guerres mondiales perturbent les circuits commerciaux traditionnels.

Ces difficultés conduisent à une réduction progressive du nombre d'unités de production, avec une tendance à la concentration industrielle.

À La Réunion, cette période voit une orientation claire vers la production industrielle, avec la modernisation des installations survivantes.

En Guyane, cette période est marquée par l'apparition de la distillerie Saint-Maurice, qui tente d'organiser une production jusqu'alors très dispersée.

Cette distillerie devient un point d'ancrage pour la production rhumière guyanaise, bien que restant modeste comparée aux installations antillaises ou réunionnaises.

Sur le plan réglementaire, cette période voit l'émergence des premières tentatives de protection et de définition légale du rhum français. Le décret-loi du 8 juillet 1919 établit pour la première fois une définition précise du rhum, distinguant les eaux-de-vie de canne des autres spiritueux.

Cette réglementation pose les jalons d'une reconnaissance qualitative qui se développera tout au long du siècle.

Malgré les difficultés, cette période de restructurations forcées contribue paradoxalement à la consolidation d'un savoir-faire unique qui constituera plus tard un atout majeur pour le développement du spiritourisme dans ces territoires.

Histoires racontées en pixels

1980–2000

La période 1980-2000 marque un tournant décisif dans l'histoire du rhum ultramarin français, avec l'émergence des premières initiatives de valorisation patrimoniale et touristique.

Aux Antilles, pionnières en la matière, on assiste à la création des premiers musées dédiés au rhum, souvent installés dans d'anciennes distilleries réhabilitées.

Ces initiatives muséographiques, comme l'écomusée de Sainte-Marie en Martinique ou le musée du Rhum de Sainte-Rose en Guadeloupe, témoignent d'une prise de conscience de la valeur historique et culturelle de ce patrimoine industriel.

Parallèlement, les premières visites organisées de distilleries en activité voient le jour, jetant les bases de ce qui deviendra plus tard le spiritourisme.

Ces circuits, encore rudimentaires, se concentrent essentiellement sur les aspects techniques de la production, avec une médiation culturelle limitée.

Néanmoins, ils contribuent à familiariser le public avec l'univers du rhum et ses spécificités régionales.

À La Réunion, cette période est paradoxalement marquée par un déclin relatif du rhum réunionnais, confronté à une concurrence accrue et à des difficultés économiques.

Seules quelques distilleries familiales parviennent à survivre, préservant des savoir-faire ancestraux qui constitueront plus tard un atout touristique majeur.

La dimension patrimoniale du rhum réunionnais commence toutefois à être reconnue, même si sa valorisation touristique reste embryonnaire.

Dans le Pacifique et en Guyane, la période est caractérisée par le développement de traditions locales autour du rhum, notamment les punchs et rhums arrangés polynésiens.

Ces préparations, associant le rhum à des fruits et épices locaux, s'inscrivent dans une culture populaire vivante qui deviendra un élément distinctif de l'offre spiritouristique de ces territoires.

Cette période de transition pose les fondements conceptuels et organisationnels du spiritourisme ultramarin, préparant le terrain pour la structuration plus formelle qui s'opérera au cours des décennies suivantes.

2000–2025

2000-2015

.

2015-2025

Nous proposons une gamme de services spécialisés adaptés à vos besoins spécifiques.

2025

Nous proposons une gamme de services spécialisés adaptés à vos besoins spécifiques.

Ce quart de siècle représente une accélération considérable dans la valorisation touristique du patrimoine rhumier ultramarin français.

L'évolution va bien au-delà d'une simple amélioration des infrastructures d'accueil; elle témoigne d'une maturation conceptuelle profonde du spiritourisme, désormais reconnu comme un segment touristique à part entière, associant dimensions patrimoniale, culturelle, sensorielle et expérientielle.

Cette reconnaissance se traduit par des investissements croissants, tant publics que privés, et par l'intégration progressive de ces destinations dans les circuits internationaux du tourisme spiritueux.